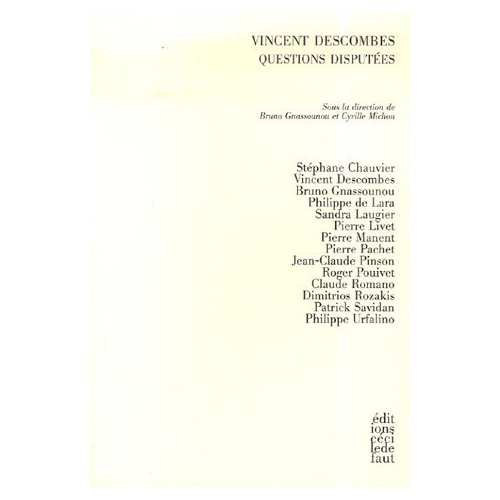

06 Déc Vincent Descombes. Questions disputées

L’œuvre et l’influence de Vincent Descombes, un des philosophes les plus importants aujourd’hui, sont reconnues depuis longtemps. Elles touchent aux domaines de la critique littéraire, comme à ceux de la pensée politique et juridique, ainsi qu’à la philosophie analytique de l’esprit et de l’action. Philosophe singulier, Descombes s’attaque à nos embarras intellectuels, non sans parfois en provoquer d’autres : il suscite la discussion. C’est pour y introduire le lecteur que ce livre rassemble une douzaine de contributions sur les thèmes de l’esthétique, de l’anthropologie sociale, de la question de l’esprit, du sujet et des règles, et de la réflexion sur la modernité. Des contributions de S. Chauvier, B. Gnassounou, Ph. de Lara, S. Laugier, P. Livet, P. Manent, P. Pachet, J-Cl. Pinson, R. Pouivet, C. Romano, D. Rozakis, Ph. Urfalino, sont suivies d’une réponse sous forme d’entretien avec V. Descombes.

Broché: 444 pages

Editeur : Editions Cécile Defaut (6 décembre 2006)

Collection : CECILE DEFAUT

ISBN-10: 2350180360

ISBN-13: 978-2350180366