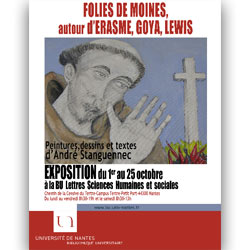

25 Oct Folies des moines

6 toiles et 14 dessins à l’encre avec textes par André Stanguennec.

Présentation de l’exposition par André Stanguennec

Il n’ y eut pas que des folies chez les moines, tant s’en faut. Certains, et non des moindres, furent empreints de sagesse et de sainteté (saint François d’Assise, saint Thomas d’Aquin, par exemple), d’autres résistèrent de façon miraculeuse aux tentations, comme Saint Guillaume de Verceil (1085-1142), abbé fondateur de la Congrégation des Ermites, dont on dit qu’il proposa à une courtisane venue le tenter de s’allonger avec lui sur une couche de braises ardentes, ce qui entraîna la conversion de la femme : elle fonda un monastère et devint elle-même La bienheureuse Agnès de Venosa. D’autres religieux furent des hommes des Lumières, comme le moine bénédictin Benito Feyjoo (1676-1764), auteur d’un Teatro critico universal (1726) dans lequel il critiquait les superstitions populaires et prônait la diffusion du savoir scientifique auprès du peuple. Toutefois, il est incontestable que le milieu monastique, pendant le Moyen à‚ge et jusqu’au dix-neuvième siècle encore, a engendré bien des folies dues à la superstition, aux frustrations, aux dissimulations de toutes sortes et aux intrigues favorisées par l’isolement. Ce thème de « la folie des moines » a été génialement traité par des auteurs majeurs, créateurs d’œuvres aussi diverses que la satire L’éloge de la Folie de l’humaniste Erasme (1509), le célèbre roman Le moine (1796) de l’écrivain Matthew Lewis, repris par Antonin Artaud, et Les Caprices (1799), gravures du peintre Goya [[M-G. Lewis ((1775-1818) et Fr. Goya (1746-1828)) furent des contemporains, mais ils s’ignorèrent l’un l’autre.

]]. L’exploration de la folie des moines par l’artiste et le philosophe leur permet de reconnaître à la fois les possibilités de la sublimité et de l’abjection qui sont comme les deux pôles de l’existence humaine.